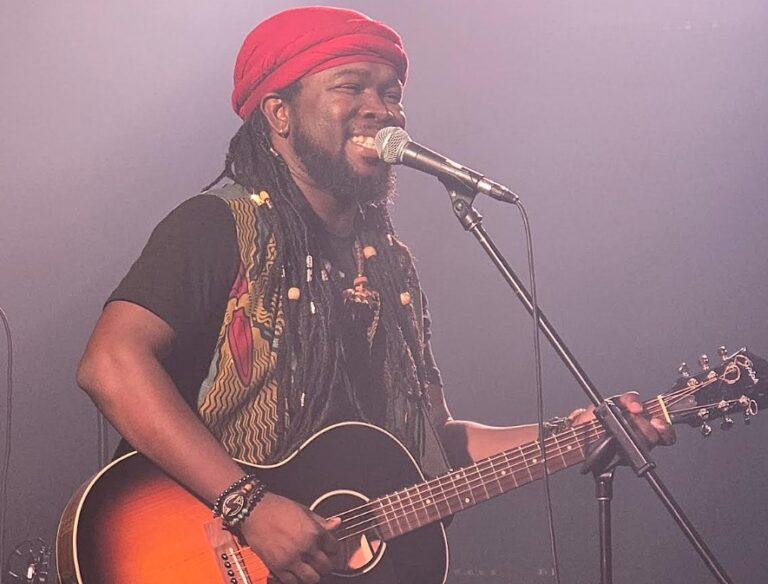

Il porte bien son nom. Fayah, ou encore fire prononcé à la jamaïcaine, n’a pas été choisi au hasard à mon avis puisqu’à peine arrivé sur scène, la température qui était déjà élevée, a explosé. Nous avons eu droit à du shatta pur et dur, ce dancehall martiniquais qui a son succès.

Le DJ officiel de cet artiste était instrumental puisqu’il a réussi à préparer la foule, pour la mettre dans les meilleures conditions pour accueillir Blaiz. Tout comme Mo’Kalamity, et plusieurs artistes interviewés pour cette édition, il en est à son tout premier séjour au Canada. Il est venu accompagné de ses deux danseuses et avec tous les musiciens, guitariste et batteur, ils avaient un « dresscode » : blanc et bleu, aux couleurs du drapeau fleur-de-lys qu’il portait sur lui par moments. En effet, on pouvait voir des ailes sur le dos de son t-shirt, celui dont la carrière est en plein envol depuis plusieurs années déjà.

La foule était en feu lorsque le guitariste s’est mis à jouer des rythmes kompa, qu’il semblait très bien maîtriser. Le DJ et Blaiz se sont même mis à danser avec les danseuses, imités par plusieurs festivaliers. Probablement un des moments forts de la soirée, tout comme lorsque l’artiste et son DJ ont pris un bain de foule en fin de concert.

« C’est ma première fois ici, je veux qu’on s’en rappelle toute notre vie », dit-il en mettant un peu la pression à son nouveau public.

On a eu droit à quelques pull-ups, qui vise à interrompre la chanson quelques secondes après son début, pour revenir en arrière et la refaire jusqu’au bout cette fois-ci.

On a eu droit à tous ses succès, et il y en a plusieurs, notamment Money Pull Up, Gimme This, LifeStyle ou encore Best Gyal, sur lequel les danseuses ont livré tout un spectacle. Plusieurs morceaux de son plus récent album Shatta Ting étaient à l’honneur mais pas que.

Il prend le temps de remercier les fans qui étaient nombreux à ma grande surprise, reconnaissant que c’est grâce à eux qu’ils existent.

Ce qui est impressionnant avec cet artiste, c’est qu’il peut chanter dans les aigus et dans les graves, passe parfois de l’un à l’autre dans la même chanson. C’est ce qui arrive sur Bubble and Wine, dans lequel le refrain est dans les aigus alors que les couplets sont dans le grave.

Mon coup de cœur de la soirée : la seule chanson que je connaissais vraiment, Propaganda, sur laquelle il est tout simplement impossible de rester assis. Elle est arrivée juste après One Life, qu’il a fait en reggae calme, sur fond rouge, avec guitare.

À la fin du concert, Blaiz Fayah avait conquis son public, qui était prêt à faire tout ce qu’il demandait, même quand il leur demandait de « reculer, avancer, sauter et crier ».

Non seulement les festivaliers ont apprécié le spectacle mais ont également dansé du début à la fin, puisqu’ils ne pouvaient tout simplement pas faire autrement. La soirée était fayah, au sens propre et figuré.

Crédit photo: Production Luna