Cette année, les étudiantes et étudiants de la Faculté de musique de l’Université de Montréal présentent La Flûte enchantée de Mozart. Les interprètes ont réussi à faire honneur à l’œuvre de Mozart, qui comporte tout de même des airs archiconnus, en démontrant une belle cohésion tout au long de la soirée, éclipsant de aisément les quelques bémols.

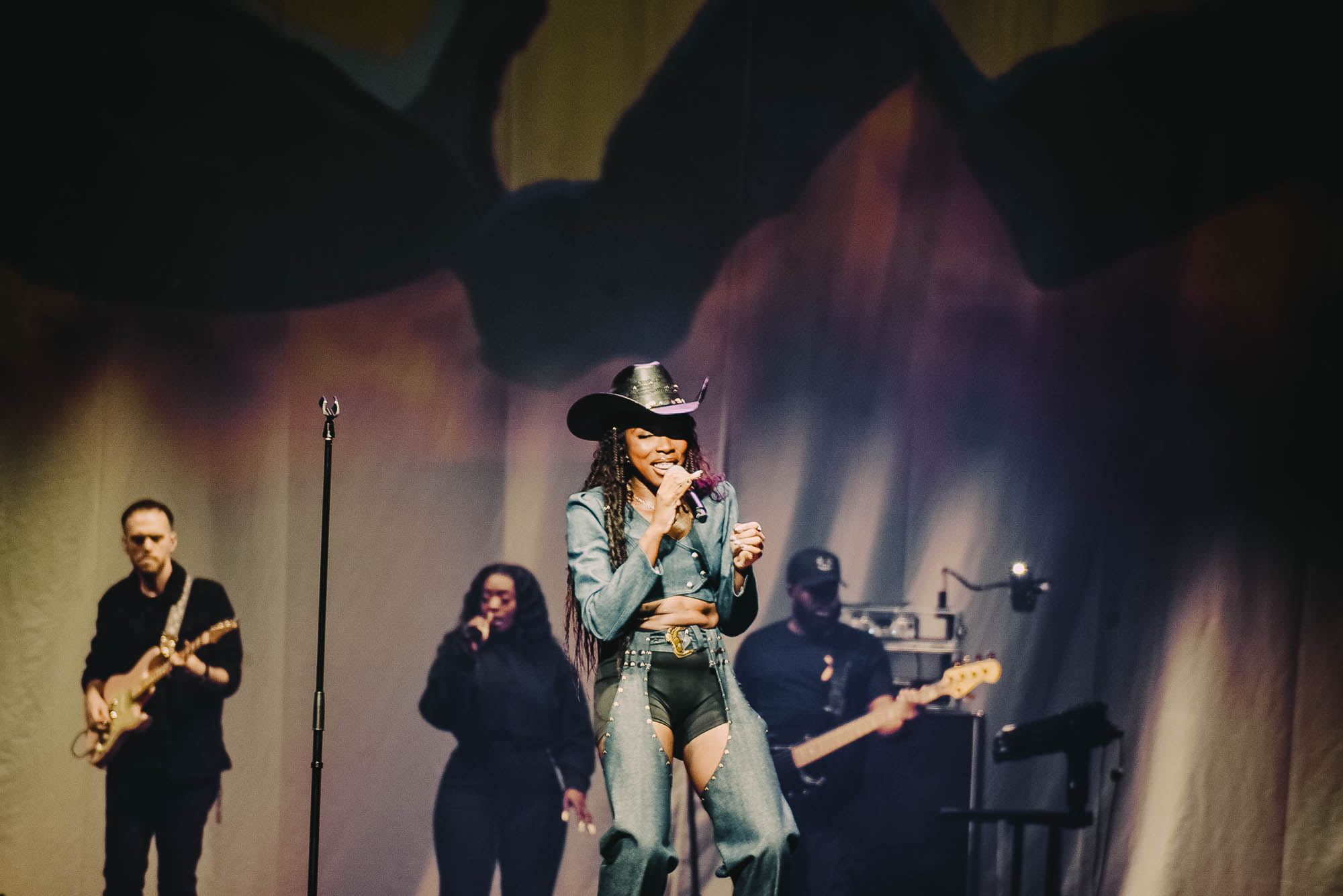

La Flûte enchantée de Mozart, le dernier opéra du compositeur, est considérée par plusieurs musicologues comme une œuvre maçonnique. En effet, l’allusion y est à peine voilée, avec la récurrence du nombre trois et l’initiation qui prend place dans l’opéra. Quoi qu’il en soit, les valeurs qui sont promues sont universelles : l’amour et la fraternité. Pour cette mouture, le metteur en scène, Patrick R. Lacharité, a voulu ancrer ce récit dans notre époque, pour contrebalancer en quelques sortes un livret d’opéra qui peut parfois faire grincer des dents en 2024, avec un bon nombre de remarques du genre « la femme a besoin de l’homme », etc. Transposition réussie, entre autres par les costumes, qui allient robes et capes d’une autre époque à pantalons déchirés et sweatshirts modernes. Le contraste est visible, sans être dérangeant.

Également, la scénographie est minimaliste, et fait appel aux projections vidéo de Gabriela Hébert pour créer les ambiances et suggérer les lieux. Cette approche contribue également à jeter des ponts entre passé et présent. Les projections laissent à voir des formes abstraites, qui suggèrent plutôt que prescrivent des lieux et des ambiances, et on apprécie. Visuellement, tout concorde, et les changements subtils dans les éclairages et éléments sur scène permettent d’évoquer tantôt une forêt, tantôt un temple.

Un bémol à mentionner : la disposition de la salle ne laisse cependant pas l’occasion à tout le monde d’assister à cette représentation de la même manière. L’orchestre est assis sur des praticables qui allongent la scène, installés à la place des quelques premières rangées de sièges. Les personnes détenant des billets dans les premières rangées accessibles se trouvent alors avec une vue obstruée, en particulier sur les côtés, faisant en sorte que les interprètes sur scène sont parfois même cachés par des éléments du décor. Les personnes plus loin au parterre, ou encore mieux, au balcon, ont pu profiter pour leur part d’une très bonne vue d’ensemble.

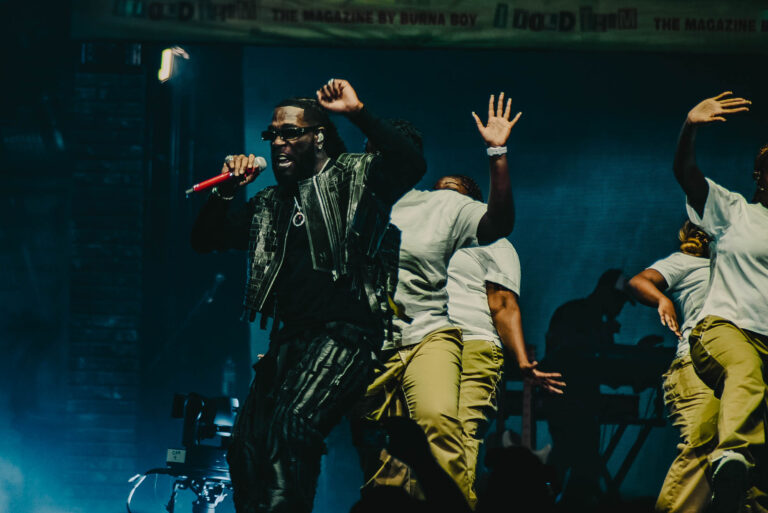

Musicalement, les interprètes sont solides. L’orchestre est précis et dynamique sous la direction de l’excellent Jean-François Rivest. L’équilibre est très bon tout au long de la soirée et le dialogue entre l’orchestre, chanteuses et chanteurs est fluide. Vocalement, les interprètes sont également de grande qualité. Les voix sont toutes magnifiques, et chaque personne interprète son rôle de manière convaincante, avec une mention toute spéciale à Papageno (interprété ce soir-là par Justin Domenicone). Papageno est le personnage comique de l’opéra, et il nous fait beaucoup rire, un grand succès!

L’interprète de Pamina, Maud Lewden, est également très touchante dans ce rôle. Dans ses duos avec Tamino (Emmanuel Raymond) et dans ses solos, elle démontre une grande sensibilité vocale, et son jeu transmet les états d’âme du personnage. Également, la Reine de la Nuit, interprétée par Marion Germain, est impressionnante. Outre son fameux air du deuxième acte, bien réussi, sa présence sur scène inspire la crainte demandée. On apprécie également les interventions du chœur, bien balancé et puissant. Dans l’ensemble, cependant, le jeu est un peu statique, les interprètes se déplaçant peu sur scène durant les airs. Cela dit, l’ensemble des interprètes occupe l’espace et sait se l’approprier.

Cette version de La Flûte enchantée vaut certainement le détour. La mise en scène se veut un commentaire sur la pertinence des œuvres du passé dans notre monde contemporain, et remporte son pari haut la main. La mise en scène épurée et évocatrice offre plusieurs éléments de réflexion. Il s’agit également d’une occasion parfaite pour découvrir les jeunes talents et de profiter, par le fait, même d’une très agréable soirée de musique.

Une autre représentation aura lieu le samedi 2 mars à 19h30 à la Salle Claude-Champagne de la Faculté de musique de l’Université de Montréal. INFOS ET BILLETS ICI!

Pour connaître les prochains événements à la Faculté de musique de l’Université de Montréal, c’est ICI!

Crédit photo : Dominick Gravel