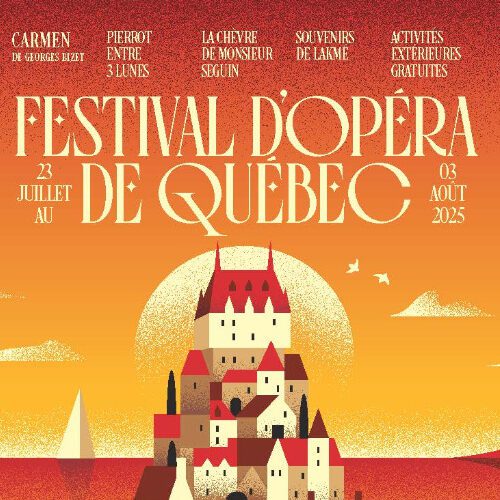

La création féminine est foisonnante et ratisse large, si l’on se fie aux trois nouvelles œuvres lyriques présentées (partiellement) à la salle Bourgie hier soir. Trois opéras qui, ensemble, couvrent un large spectre du langage musical contemporain et savant. En effet, la soirée de création, intitulée Fables et légendes – Opéra d’aujourd’hui, était parfaitement équilibrée entre une œuvre rigoureusement atonale, une autre fondamentalement mélodique et consonante, et une troisième quelque part à mi-chemin. Chaque opéra est le fruit de la collaboration entre deux femmes, une compositrice et une librettiste. Les trois œuvres étaient partiellement mises en scène, la salle Bourgie (et probablement aussi les moyens financiers des organisatrices) ne permettant pas de scénographie complète.

C’est le duo formé d’Analia Llugdar, compositrice et d’Emné Nasereddine, librettiste (à qui on peut ajouter Alice Ronfard à la dramaturgie), qui avait l’honneur de lancer la soirée. Je suis fille de la fille est la mise en musique d’extraits du recueil La danse du figuier de Nasereddine, prix Émile-Nelligan en 2021. Je me permets de citer un commentaire du jury qui a accordé le prix à Emné Nasereddine, à propos de La danse du figuier :

Dans une méditation sur ses origines, la poète Nasereddine évoque trois figures de femmes : celle de la grand-mère, Téta, celle de la mère, Fadwa, ainsi que celle de la fille, Emné. Après la mort de sa mère, Emné dresse un constat lapidaire : « les femmes de mon pays meurent avant d’écrire ». Ce terrible constat motive sans nul doute la poète à désobéir à sa grand-mère, qui l’invitait à se trouver un mari. En choisissant plutôt de devenir écrivaine, n’en déplaise à la grand-mère, Nasereddine connaît plusieurs défis. Une fois arrivée à Montréal, la poète évolue sur un territoire où il n’y a pas de « senteurs familières ». C’est la poésie qui lui permettra de tracer son propre chemin dans son pays d’accueil, afin d’y semer les parfums du Liban.

La musique de Llugdar ne se veut pas descriptive de quelques origines ethnoculturelles que ce soit. Elle est rigoureusement atonale, faite d’écartèlements timbraux et de rythmes morcelés. Accompagnée uniquement d’une flûte (Josée Poirier) et de percussions (Krystina Marcoux), la soprano Andréanne Brisson Paquin a offert une prestation bien incarnée et, surtout, vocalement impressionnante. La partition de Llugdar est exigeante : envolées lyriques abruptement interrompues, onomatopées variées et roucoulements qui doivent être projetés puissamment. Un passage m’a particulièrement marqué : celui où le personnage principal semble retourner dans sa mémoire pour évoquer sa grand-mère, Téta, qui prépare le thé. Les sonorités percussives sur les mots thé, théière, Téta, tasse, etc. sont amusantes et très bien articulées par Andréanne. Une parenthèse (définie ostentatoirement en entrée et en sortie par des attaques d’une rare violence des percussions – Krystina Marcoux, excellente) qui faisait du bien dans un produit total plutôt sévère. Tel qu’indiqué plus haut, il s’agissait d’un extrait de quelque vingt minutes d’une œuvre totale qui doit en faire une quarantaine. Aucune date n’a été évoquée pour la création complète.

Je passe maintenant au deuxième opéra de la soirée, une sorte de fable symbolique à la fois loufoque et sérieuse : Raccoon Opera, des frangines Rebecca et Rachel Gray. Oui, un opéra mettant en scène un… raton laveur comme l’un des personnages principaux. En vérité, l’animal ressemble plutôt à un symbole, celui d’une force qui nous attire vers le conformisme, un peu comme le rhinocéros de Ionesco. Mais, le livret de Rachel (Rebecca est la compositrice), ne lévite pas dans la métaphysique pour autant. Il s’agit d’une histoire assez plébéienne d’une millénariale qui en arrache dans un appart miteux de Toronto et qui en arrache encore plus avec le proprio, de toute évidence une personne viscéralement insensible. La jeune femme qui s’appelle Erin n’est pourtant pas rancunière. Elle désespère sur l’état de sa vie, mais demeure résignée, apathique. Puis, le raton laveur arrive et l’amène à se révolter, à être fâchée! L’extrait présenté hier s’est arrêté au moment où Erin, gonflée à bloc par l’animal, se crinque et se transforme émotionnellement.

La musique de Rebecca oscille entre un lyrisme affirmé qui contraste fortement avec l’œuvre précédente. L’orchestre, de loin le plus étoffé des trois opéras de la soirée (six musiciens et un chef), offre souvent un contrepoint pointilliste et grinçant, mais pas que. À certains moments, il prend des atours plus chaleureux. C’est Raccoon qui stimule cette dualité, car c’est un personnage à la fois rassurant pour Erin, mais aussi, on le sent, dangereux et manipulateur. À quelles fins? On le saura si jamais l’œuvre a la chance d’être créée dans son entièreté. Des projections vidéo de taches de café, de spaghettis métamorphosés en visage à la chevelure ébouriffée, et autres incongruités apportent un complément visuel associé à la vie spartiate de jeune adulte en appartement (beaucoup trop cher).

J’ai beaucoup aimé ce mariage de commentaire social actuel (la crise du logement) et de réflexion plus large sur ses répercussions émotionnelles, matérialisées par la symbolique absurdiste du raton, facteur de conformisme rageur (là aussi, très actuel) et héritier d’une riche tradition littéraire.

La soirée s’est terminée avec la dernière des trois propositions, probablement aussi l’œuvre la plus accrocheuse et la plus attractive. Nanatasis, d’Alejandra Odgers à la musique et Nicole O’Bomsawin au livret, peut même être qualifié d’opéra ‘’pour toute la famille’’. Au programme, trois légendes abénakises, dont, on le comprendra, une seule était présentée hier.

L’histoire est celle d’un guerrier abénaki (Kl8sk8mba) qui part vers le Grand Nord afin de résoudre l’énigme d’un hiver qui ne finit plus et qui empêche le peuple de semer et récolter de quoi survivre. Le personnage sera amené à rencontrer Pebon (l’Hiver) et à le convaincre, avec l’aide de Niben (l’Été), de lâcher prise une partie de l’année, engendrant ainsi le cycle des saisons.

Des trois, Nanatasis est l’opéra qui a bénéficié des plus belles largesses en termes de costumes. Pebon et Niben sont très beaux, caractérisés par d’immenses visages fait de papier colorés, de rubans et autres artifices, harnachés au-dessus des chanteurs qui les interprètent. Pebon est chanté par la basse William Kraushaar, magnifique et parfaitement campé avec ce timbre riche et profond, d’une irrésistible rondeur. Odéi Bilodeau est bonne, également, en Niben. Le ténor Mishael Eusebio incarne vocalement Kl8sk8mba, qui est également doublé dans ses déplacements par une marionnette.

La musique d’Alejandra Odgers est tonale, mélodique et accessible. Elle fait appel, adéquatement et même habilement, à des tropes associés à la musique autochtone, mais aussi à ceux de son pays d’origine, le Mexique (le personnage de Niben lui permet cela). L’orchestration est économe (une flûte et des percussions), mais bien colorée. On imagine sans mal Nanatasis partir en tournée et plaire à un très large public. D’ailleurs, c’est le seul des trois ouvrages lyriques qui possède une date de création complète, en 2025 à Montréal. J’ai très hâte et, d’après les commentaires entendus après la soirée, le public présent aussi.

On doit remercier chaleureusement toutes les équipes derrière cet important travail de renouvellement de la chose opératique : l’organisme Musique 3 femmes, à l’origine du projet, Le Vivier et Sixtrum percussions.

Bravo, bravo, et merci.