renseignements supplémentaires

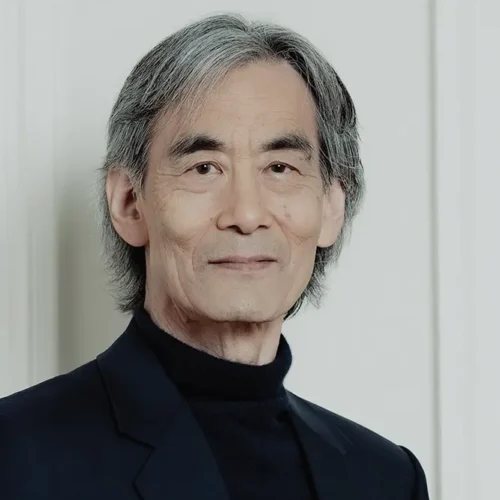

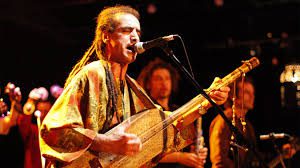

Le compositeur Jean Lesage, qui fut d’abord claveciniste au début de sa carrière de musicien, a construit une œuvre parfaitement contemporaine en y imbriquant des fragments insoupçonnés de notre mémoire musicale. Au fil du temps, il a ainsi parcouru les époques jusqu’à la période baroque et en a puisé des éléments probants qui en ont inspiré ses propres œuvres. En 2022, cette démarche singulière a passé l’épreuve du temps, et c’est pourquoi la Société de musique contemporaine du Québec et son directeur musical Walter Boudreau ont choisi de présenter un portrait de Jean Lesage sous le thème La mémoire équivoque. Ce programme spécial sera visuellement étoffé par la scénographie de Sylvain Marotte.

PAN M 360 : Comment Jean Lesage reçoit-il cette initiative de la SMCQ?

JEAN LESAGE : Absolument, c’est un honneur. Ça n’arrive pas très souvent dans une carrière, c’est l’équivalent d’une exposition solo!

PAN M 360 : Comment le programme a-t-il été conçu?

JEAN LESAGE : Walter Boudreau m’a approché pour me demander si j’étais intéressé. Je l’étais évidemment. Et j’ai voulu montrer différentes facettes de mon travail. Avec différents ensembles qui vont du quatuor à cordes à l’orchestre de chambre. Et j’ai toujours été intéressé, dans ma musique, à faire ce que faisait Stravinsky d’une certaine manière, car ma musique parle de musique. De l’histoire de la musique. C’est souvent une mise en abyme, je dirais. On trouve ça beaucoup en littérature évidemment. Le roman qui parle du roman.

PAN M 360 : Oui, l’approche autoréférentielle est très présente dans la création contemporaine.

JEAN LESAGE : Certains parlent aussi d’intertextualité, ça peut être faire allusion à certaines pratiques du baroque par exemple. Ça m’intéresse énormément. Au début du 17e siècle, il y avait une pratique instrumentale nommée stylus fantasticus. Ainsi dans la musique pour clavecin de l’époque, on pouvait retrouver un discours en rupture continuelle, qui passait très rapidement d’un sentiment ou d’un affetti à un autre. Par exemple, quelques mesures homophoniques et martiales passaient soudainement à un discours polyphonique rapide et enjoué. C’est une façon de faire que j’ai exploitée dans certaines de mes pièces, ce discours en rupture continue (évidemment pas en langage baroque).

D’autre part, je m’intéresse aux pratiques picturales, la peinture m’intéresse beaucoup, et il y a des aspects de la peinture que j’ai essayé de transposer dans la musique. Je donne comme exemple la peinture surréaliste. Souvent, dans les œuvres de Magritte ou De Chirico, on trouve des objets familiers qui sont recontextualisés dans l’espace significatif du tableau et qui prennent un autre sens de par cette nouvelle contextualisation, sorte d’onirisme que ces objets n’évoquent pas normalement. De mon côté, je prends des objets sonores qui appartiennent à différentes époques et j’essaie de les recontextualiser différemment.

Un autre aspect de ma démarche s’inspire des pratiques de Picasso que j’appelle la défamiliarisation. Ici, Picasso ne part pas d’une allusion stylistique ou d’une référence, il peut partir d’une œuvre en particulier comme Las Meninas de Vélasquez et qu’il va reproduire, mais à travers le prisme du cubisme. Ce n’est pas une référence lointaine, c’est une œuvre revisitée pour en trouver un potentiel caché, insoupçonné. On peut rattacher ça aussi aux pratiques déconstructivistes du philosophe Jacques Derrida.

Alors voilà trois aspects de ma démarche qu’on pourra entendre à travers les œuvres au programme.

PAN M 360 : Essayons de voir comment tout cela se manifeste dans le programme de la SMCQ :

JEAN LESAGE : Voici des exemples :

Trois méditations sur la vie céleste de Charles G, ça s’inscrit dans l’exemple du tableau de Picasso que je viens de donner. L’Ave Maria de Charles Gounod est déjà un intertexte, il faut dire, le compositeur était parti d’un prélude de Bach. J’ai donc fait un pas plus loin en revisitant l’œuvre sous trois aspects différents. On y trouve la Marie sacrée, mais aussi la Marie profane de l’opéra Wozzeck d’Alban Berg, il s’agit alors d’une espèce d’hybride entre les deux Marie.

Les sensations confuses, pour orchestre de chambre, reprend l’approche du stylus fantasticus, soit un discours en rupture continuelle, sauf que cela ne manifeste pas de section en section comme dans le baroque; les contrastes se font plutôt de mesure en mesure, c’est vraiment très fragmentaire. On peut d’ailleurs trouver ce travail dans l’œuvre de John Zorn, par exemple.

Dans le Livre des mélancolies, pour clarinette et quatuor à cordes, il y a l’idée du palimpseste, soit un manuscrit ancien qu’on grattait pour faire disparaître le texte original afin d’y poser une écriture nouvelle par-dessus. Cela pouvait être un texte totalement différent de l’original qu’on voyait néanmoins en filigrane. On avait donc le nouveau texte et les traces de l’ancien texte. Dans le contexte du Livre des mélancolies, c’est la musique Renaissance pour les consorts de viole de gambe, elle se trouve derrière, en filigrane, cachée par une écriture contemporaine.

Les objets familiers remis en scène à la manière des peintres surréalistes, on les retrouve dans le Quatuor no 5, qui sera créé dimanche. Dans un contexte nouveau, on peut y observer des éléments qui font référence à plusieurs éléments de la musique baroque, des rythmiques de gigue et certaines danses baroques accompagnées de lamentos, musiques tout en soupirs que l’on trouvait dans les opéras baroques.

PAN M 360 : Les référents du passé se trouvent donc dans votre œuvre. Et donc forcément dans ce programme de la SMCQ. Quelle est la raison fondamentale d’employer ces intertextes?

JEAN LESAGE : C’est vraiment une question de communication avec le public. On a beaucoup reproché à la musique contemporaine d’être abstraite, soit à l’extérieur du champ de perception de l’auditoire. En utilisant des référents comme ceux mentionnés, mon pari consiste à partir d’un objet qui semble familier, parce qu’on l’a entendu auparavant chez un compositeur ou un autre. Alors il y a dans une œuvre nouvelle un objet relativement simple, qui évoque quelque chose dans l’imaginaire de l’auditeur. L’auditeur pourra alors le garder en mémoire.

L’objet de départ est assez bien défini pour que l’auditeur puisse en suivre les transformations apportées par le compositeur. Ça devient plus intéressant pour l’auditeur, car l’œuvre lui donne les clefs pour en comprendre le projet artistique. Cet outil-là me donne donc le pouvoir de communiquer, de faire en sorte que mon idée de développement, transformation ou mutation sera possiblement suivie et comprise.

PAN M 360 : Vous vous inscrivez donc en faux contre l’inaccessibilité ou la froideur clinique, encore malheureusement associées à la musique contemporaine.

JEAN LESAGE : Il n’y a rien de plus étranger à ma musique que cette idée d’expérience en laboratoire, comme c’est le cas chez Milton Babbitt, par exemple. Pour lui, la musique était une discipline scientifique qui devait se développer en laboratoire. Qu’elle fût comprise ou non par le public, cela n’avait pas d’importance. Pour moi, la communication avec le public est fondamentale, bien au contraire. Malheureusement, cette idée de non-communication est restée dans la perception qu’on a de la musique contemporaine… dès qu’on emploie l’expression musique contemporaine, on pense à une musique qu’on ne comprendra pas, un langage abscons…

C’est aussi un défi pour le compositeur, car il n’y a pas de langage commun comme on pouvait en avoir un au 19e siècle. Tous les compositeurs écrivaient alors de la musique tonale, tout le monde était capable d’en reconnaître l’audace ou le conservatisme, parce que le code était partagé par tous. Or, à partir du 20e siècle, on a vu naître d’autres embranchements, proliférations de langages et d’esthétiques différentes et c’est aujourd’hui extrêmement difficile de s’y retrouver à moindre d’être un spécialiste. Donc il faut essayer de donner des outils à l’auditeur. À l’intérieur de l’œuvre elle-même, il faut en retrouver les clefs pour bien la comprendre.

Participants

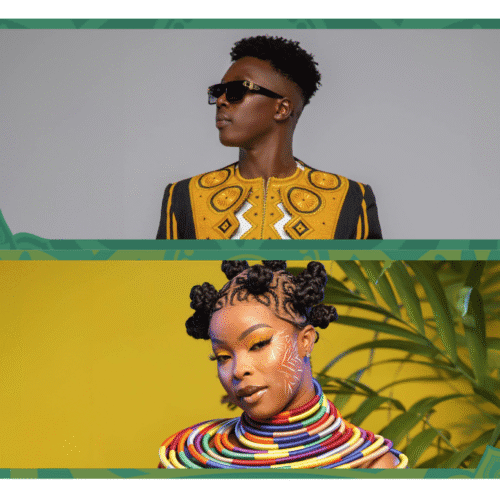

- Magali Simard-Galdès, soprano

- James Campbell, clarinette

- Quatuor Bozzini

- Ensemble de la SMCQ

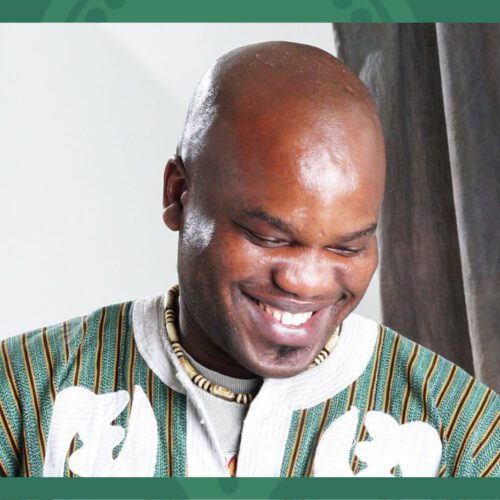

- Guillaume Bourgogne, chef

Magali Simard-Galdès, soprano- James Campbell, clarinette

- Quatuor Bozzini

- Ensemble de la SMCQ

- Guillaume Bourgogne, chef

Programme

- Saturnales (2015), 12 min Jean Lesage, clarinette, violon, violoncelle et piano

- Quatuor à cordes no 5 (2018), 12 min Jean Lesage, Création pour quatuor à cordes

- Trois méditations sur la vie céleste de Charles G (2007), 12 min Jean Lesage, soprano et petit ensemble

- Écouter l’extrait audio

- Le livre des mélancolies (1999), 16 min 45 s Jean Lesage clarinette et quatuor à cordes

- Écouter l’extrait audio

- Les sensations confuses (1993), 14 min Jean Lesage orchestre de chambre

- Écouter l’extrait audio