Un moment que j’attendais depuis longtemps a eu lieu hier à la salle Claude-Champagne de l’Université de Montréal : la représentation de l’opéra Der Kaiser von Atlantis, de Viktor Ullman par le Nouvel Opéra Métropolitain (NOM) et le Festival Classica. Enfin, presque ce que j’attendais car il s’agissait d’une version concert, étoffée, cela dit, grâce à des projections vidéo. Der Kaiser est un grand chef-d’œuvre en petit format (une heure, même pas), un opéra fondamental du 20e siècle qui a failli disparaître sous l’incurie des Nazis, mais à survécu des décennies sous un vieux matelas. Suivez le lien ci-bas pour connaître une partie de l’histoire.

REGARDEZ L’ENTREVUE RÉALISÉE AVEC LE CHEF MATHIAS MAUTE À PROPOS DE DER KAISER VON ATLANTIS

Der Kaiser raconte une histoire simple : l’Empereur Overall (quel nom approprié) fait la guerre à tous ses voisins. Il se targue d’avoir la Mort à ses côtés, ‘’sous sa bannière’’, et qu’avec elle, aucun ennemi ne peut survivre. La Mort, qui en a assez d’être instrumentalisée de la sorte, décide de faire la grève. Plus personne ne pouvant mourir, la guerre devient inutile, et plus personne n’a peur du vilain dictateur impérial. À tel point que même des soldats tombent amoureux à travers les lignes ennemies. Overall se désespère, lorsque la Mort lui apparaît et lui propose un marché : elle reprendra son service à condition que sa première victime soit l’Empereur lui-même. Dans un geste final de rédemption, celui-ci accepte, pour le bien de tous. La référence directe à Hitler et au fascisme est évidente (la rédemption en moins), et fait figure de symbole puissant, hyper concentré, et de réquisitoire contre l’absurdité de la mégalomanie. Ullmann est mort à Auschwitz en 1944. Il n’aura jamais pu constater que son sujet n’a jamais eu la force de caractère du personnage fictif.

La partition de Ullmann est merveilleuse. Un chef-d’œuvre absolu de modernisme éclectique, typique d’un certain style des années 1920, 30 et 40, qui osait mélanger allègrement la musique atonale, le Romantisme tardif, le jazz, les musiques populaires, la consonance et la dissonance. Bref, ce à quoi nous sommes aujourd’hui habitués, un siècle d’avance.

L’orchestre de chambre d’une quinzaine de musiciens comprend un harmonium, un banjo, une guitare et les cordes, bois et cuivres classiques. C’est une musique pétillante de motifs et de bribes de mélodies qui se juxtaposent et s’enchaînent rapidement, sans jamais donner l’impression de s’amalgamer dans une soupe informe. Au contraire, des lignes ultra-limpides, dessinées au scalpel, anticipant parfois celles de Chostakovitch. Ullmann nous garde constamment en alerte. Un modernisme souvent cynique, qui grince et joue serré dans les coins, mais bourré d’humour et d’une contagieuse vitalité.

Le côté vocal est divisé entre scansions et chant. Il faut noter la très belle prestation de Frédéric Caton (la Mort), une basse ronronnante, très collée au personnage. Également, Florence Bourget dans le rôle du Tambour, magnifique projection et timbre agréable. Éric Laporte en Arlequin (qui symbolise la Vie) est adéquat mais un peu mince dans les aigus. Pierre-Yves Pruvot joue l’Empereur Overall et son vibrato grandiloquent a la chance de profiter d’un personnage qui s’en accommode. Je ne suis pas certain que j’aurais aimé dans un autre contexte. Le Haut-Parleur, la radio nationale en sommes, est mené ‘’impérialement’’ par Tomislav Lavoie, mais dans un Allemand qui manque de clarté. Emmanuel Hasler et Sophie Naubert sont très corrects dans leurs petits rôles de soldats.

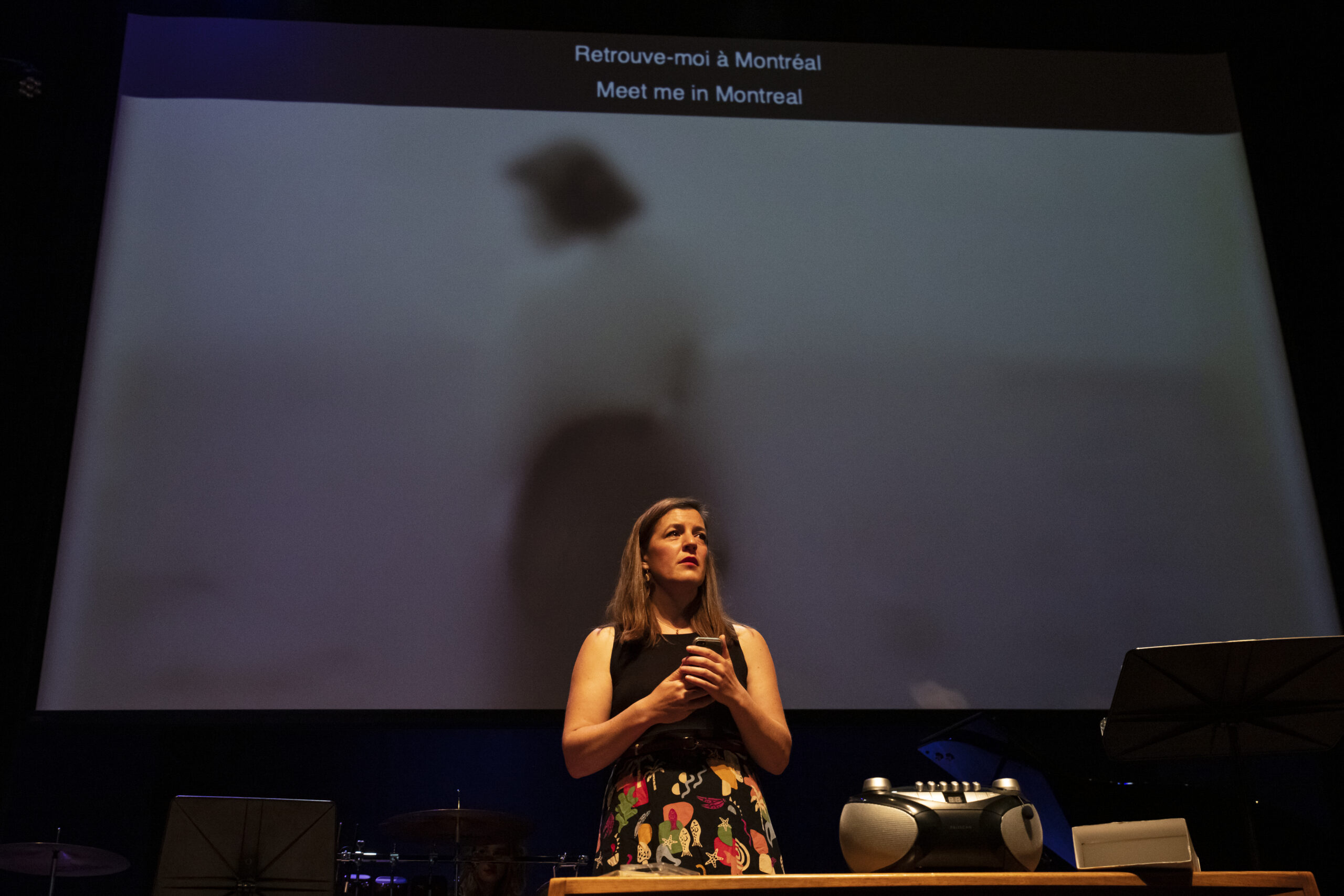

Il s’agissait d’une version concert, mais ‘’augmentée’’, disais-je, grâce à des projections vidéo, combinant de très belles illustrations partiellement animées de Maxime Bigras et un montage de films d’archives réalisé par Matthieu Thoër, de Lumifest en cavale. Sans cette dimension visuelle, l’expérience aurait pu paraître aride. Ne reste plus qu’à espérer maintenant une réelle production scénique, dans un avenir pas trop lointain.

Je ne suis pas de l’avis d’un collègue qui regrette l’absence de costumes dans une version concert. À quoi peut bien servir de ‘’grayer’’ des chanteurs en Halloween quand ils sont condamnés à rester fixes? Ça serait ridicule. Enfin…

Le concert s’est terminé avec la présentation de la Symphonie pour orchestre de chambre no 1 « Remember to Forget », du Montréalais Jaap Nico Hamburger. Un complément adéquat, le thème sous-jacent de cette symphonie étant celle d’un train qui se dirige vers la mort (1er mouvement) et d’un autre qui se dirige vers la libération, ou la vie (2e mouvement).

Le lien avec Der Kaiser se faisait sentir avec la musique de Hamburger, qui manifeste des traits de ressemblance avec celle de Ullmann, bien qu’elle soit bâtie sur une architecture discursive beaucoup plus linéaire. Pas de bonds soudains, voire violents, entre des affects, des textures et des rythmes opposés. Plutôt une musique assez consonante, bien qu’occasionnellement parcourue de poussées atonales, campée sur une pulsation soutenue, illustrant ainsi la marche du train. Dépendant si celui-ci se dirige vers la mort ou la vie, l’atmosphère change, bien sûr. Hamburger ferait un très bon compositeur de cinéma. Cette musique possède un indéniable supplément d’âme : les parents de Hamburger ont survécu grâce au débarquement allié de 1944. Après Ullmann, assassiné, l’existence permise de cet homme fait figure de conclusion positive. Un train vers la mort, un autre vers la vie.

Hamburger a passé beaucoup de temps en début de concert à offrir un concentré 101 de l’histoire de la musique, avec de nombreuses approximations et raccourcis. Curieux, de la part d’un éminent professeur et musicien.

Il faut regretter que la salle Claude-Champagne n’ait été que partiellement remplie. Serait-ce la salle elle-même, le problème? Pas son acoustique, excellente, mais plutôt son emplacement. Un cul-de-sac (littéralement) dépourvu de toute forme de commodités dans un large rayon tout autour (zéro resto, bar, ou activités quelconque). Un quartier dortoir. Quel dommage, elle sonne si bien.

Il reste qu’un tel trésor opératique encore trop caché doit absolument être monté et montré partout. Il peut servir autant de document anti-totalitarisme puissant que d’introduction à l’opéra et au langage musical modernes. Sa durée très brève, ses archétypes compréhensibles par tous et toutes et les possibilités infinies qu’il offre en termes de mise en scène, sont autant d’éléments qui en font un incontournable absolu de l’art musical. Ce n’est pas avec ça que le Festival Classica remplira ses coffres, mais l’importance culturelle et sociale de ce genre de proposition est notable, et pourra certainement inspirer d’autres passionnés dans le futur. Il faut donc saluer la vision et le courage de l’équipe Classica, malgré les moyens très modestes à leur disposition pour réaliser ce projet (soulignés à grands traits par d’autres médias…). Que les commanditaires qui le soutiennent le sachent : votre investissement ira infiniment plus loin qu’une ristourne monétaire.

Bravo et merci pour avoir osé.