Moins de douze heures après avoir donné une version concert de l’opéra Cosi fan tutte de Mozart dans le cadre du festival du même nom, l’Orchestre Symphonique de Montréal (OSM) et Rafael Payare présentaient deux des dernières du compositeur, soient le Concerto pour piano no 27 avec Kevin Chen et la Symphonie no 41 dite « Jupiter ».

Dès le premier mouvement du Concerto, on sent que tout sera en finesse, avant même l’entrée du soliste. À ce moment, notre impression se confirme; les doigts flottent presque sur le clavier. S’installe alors un réel dialogue entre Chen et l’orchestre, avec qui il établit constamment un contact visuel. Le second mouvement est un vrai délice de douceur qui nous emmène ailleurs, dans un monde plaintif et reposant, quasi méditatif. Cet extrait, rempli d’émotion où les notes tenues ne meurent jamais, aurait certainement fait l’objet d’une relecture sur une application numérique.

La symphonie « Jupiter » qui suit entre dans la même veine que le Concerto, c’est-à-dire que tout est vivant, chantant, rythmé, mais avec légèreté. D’autant plus qu’« un des thèmes du premier mouvement est un air de basse écrit pour un opéra d’Anfossi ». Il y a quelque chose de lyrique dans ce premier mouvement.

Le troisième mouvement aurait pu être plus dansant, comme le veut la tradition du menuet. Marqué Menuetto : Allegretto, il tendait plutôt vers la deuxième partie de son surtitre, avec un peu plus de galanterie qu’à l’accoutumée.

Le point d’exclamation de cette symphonie est sans contredit le mouvement final. En effet, la dernière page symphonique de Mozart est un bijou d’écriture contrapuntique où pas moins de 5 (!) thèmes se poursuivent sans cesse. C’est un tour de force de composition, mais également un défi pour le chef, qui doit balancer le son pour que l’ensemble ne devienne pas un fouillis, ce que Payare réussit avec brio. Constamment aux aguets, il contrôle tout. Il fait même la longue reprise, à l’instar des versions précédentes de Labadie et Nagano, mais qui n’est pas la mode sur disque. On note la présence adéquate de la timbale, cachée sur la droite, qui ponctue les phrases et fin de section, en plus d’insuffler l’énergie aux différents climax. Un petit mot pour dire que le concert s’est ouvert sur la prestation en solo du pianiste Chen dans la Fantaisie en do mineur K. 475. Ce sombre, mais très beau morceau a plutôt eu l’air d’une pièce de salon. Non pas par l’interprétation, bien au contraire, mais par le léger chahut causé par l’admission en salle des dizaines de retardataires venus en autobus pour cette matinée scolaire. Nul doute que l’écoute de ce même concert en soirée aura été différente. Il y avait cependant quelque chose de beau de voir et entendre à plusieurs reprises les « habitués » de l’OSM questionner et s’intéresser à ses jeunes venus de partout, certains portant un morceau de vêtement à l’effigie de leur programme de musique.

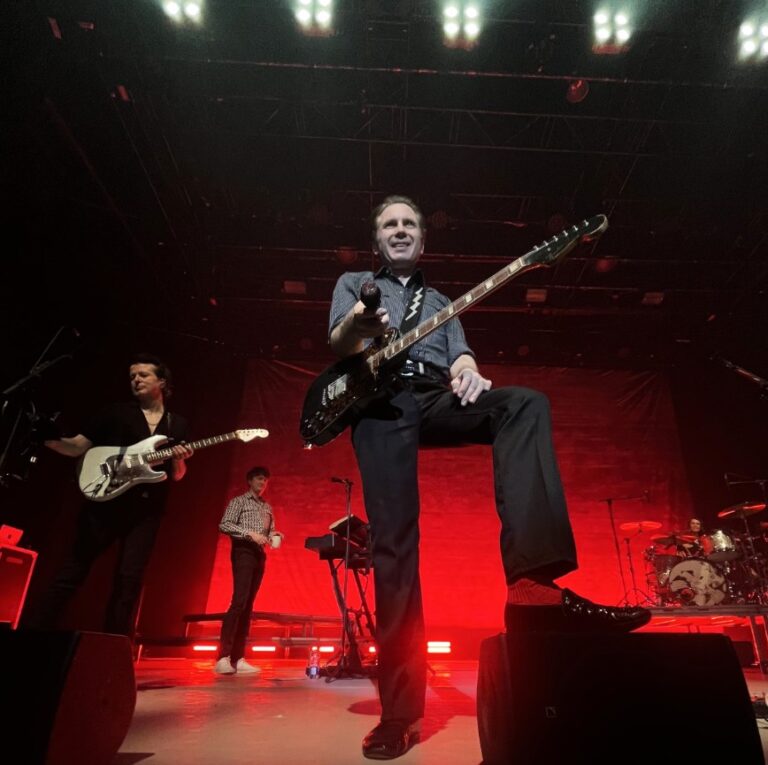

crédit photo : Antoine Saito