Tout comme il y a deux ans, l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) termine sa saison 2024-25 avec Gustav Mahler, cette fois avec son Chant de la Terre. En première partie, pas de concerto, mais bien deux co-créations visant à souligner la réalité des peuples autochtones présents sur notre continent. En prélude, « une cérémonie innue du tambour teueikan [souligna] la portée symbolique de l’événement. Instrument sacré, le tambour est au cœur de plusieurs traditions spirituelles et culturelles des peuples autochtones » par l’ainé Charles-Api Bellefleur.

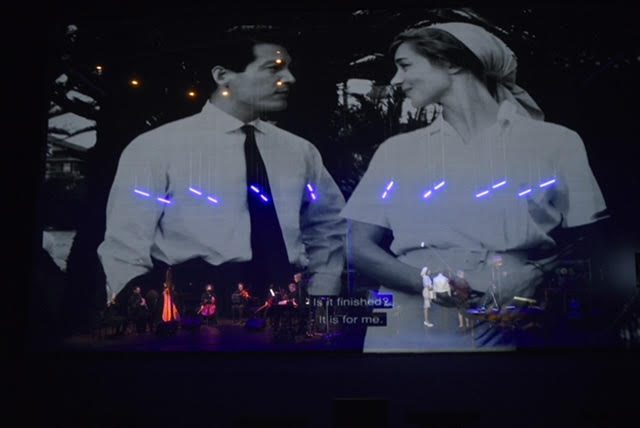

La première cocréation, You Can Die Properly Now, de la compositrice Ana Sokolovic sur un texte de Michelle Sillyboy est chantée en langue Mi’kmaq par la soprano Emma Pennell, est, musicalement surtout un environnement sonore sombre et lugubre pour servir le texte. Considérant que ce dernier nous plonge directement dans la cruauté du sort des enfants autochtones ont été envoyés dans les pensionnats, à qui, justement, l’œuvre est dédiée, on n’aurait pas imaginé autre chose. Ajoutant la transcription de la graphie des symboles de la langue originale en direct sur écran géant par l’écrivaine, cela donne un résultat très réussi.

La seconde création, Un cri s’élève en moi, d’Ian Cusson sur un texte de Natasha Kanapé Fontaine, est on-ne-peut-plus contrastant à You Can Die Properly Now. Chantée en français par la soprano québécoise Elisabeth St-Gelais, est très mélodique, avec plus de couleurs harmoniques et orchestrales. Cette œuvre rendant hommage à la vie et au rôle de la femme dans les peuples autochtones, si importantes dans ses traditions. De facture tonale, cette pièce de 10 minutes est construite un peu comme de la musique de scène, soit selon les émotions transmises par le texte et par St-Gelais pour une finale avec des mots que nous connaissons bien ici : « Je me souviens ».

Le Chant de la Terre de Mahler, symphonie pour alto et ténor et orchestre occupe une place à part dans l’œuvre du compositeur. Empruntant également la forme du lied, elle est arrivée tard dans la vie du compositeur et n’a rien à voir avec ses symphonies les plus connues. Les mouvements 1, 3 et 5 sont chantés par le ténor, Nikolai Schukoff en ce qui nous concerne. Celui-ci, très enthousiaste, se débrouille bien. Son timbre est clair et il chante par cœur, aspect non-négligeable. Sa diction est claire et son interprétation physique nous embarque avec lui, notamment lorsqu’il fait l’ivrogne. Sauf que ça devient trop quand il continue ses mimiques quand il ne chante pas. Ce n’est pas son rôle de livrer le texte, encore moins à jeter un regard au chef et aux musiciens qui l’entourent.

Michelle DeYoung est la mezzo-soprano qui alterne avec Schukoff. Elle est moins expressive de corps, mais tout passe par son visage et ses yeux, surtout. DeYoung ne chante pas par cœur mais c’est à peine si elle regarde la partition; à l’instar de son acolyte, elle est là pour raconter une histoire, avec sa voix ronde et profonde.

Comme dans d’autres œuvres de Mahler, le dernier mouvement est le point culminant de toute l’œuvre.

Alors que nous avons eu droit à cinq mouvements assez pastoraux, avec tellement de légèreté que la musique vole à certains endroits, notamment grâce au brio des bois, l’Adieu final est sombre. Sans passer du côté tragique toutefois, DeYoung se surpasse dans le ressenti de la musique, accompagné par un OSM qui lui colle à la voix. Les touchantes « Pour toujours », répétées inlassablement résonnent dans sa voix comme un mantra, une prière.

Crédit Photo: Gabriel Fournier