Pour cette avant-dernière journée de la deuxième édition de la Semaine du Neuf présentée par Le Vivier, le public était invité à l’église Ascension of Our Lord pour un concert hors du commun : une improvisation composée pour orgue contrôlé par ordinateur. L’œuvre présentée, L’être contre le vent du compositeur allemand Matthias Krüger était présentée dans le cadre de sa sortie de résidence. Bien que principalement une improvisation, cette pièce se construit à partir du désir d’explorer les potentiels sonores de l’orgue. Sachant qu’il n’y a presque rien qu’un orgue seul ne peut pas faire, imaginez ce qui en est lorsque l’on y ajoute un ordinateur! Les possibilités sont maintenant réellement infinies.

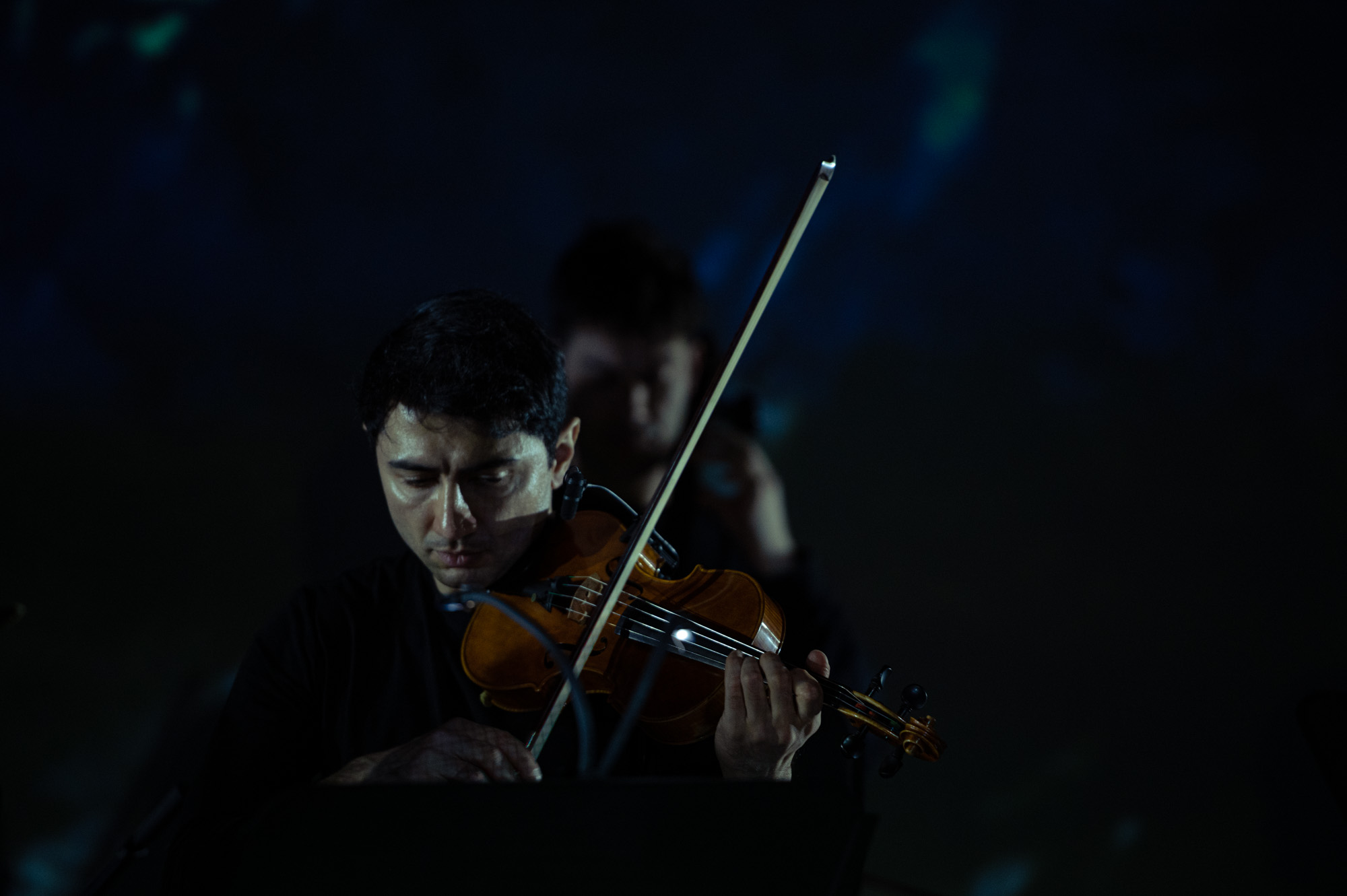

La pièce s’ouvre sur un grondement des notes graves de l’orgue, dans lesquelles on entend, justement, le vent. Cette introduction va jusqu’à faire trembler le sol de l’église. C’est une excellente entrée en matière. Dès le départ, on sent à quel point l’orgue est puissant, imposant, monumental. On entend l’architecture de la musique dans cette œuvre : l’organiste, Adrian Foster, joue et répète des accords, alors que Matthias Krüger, à l’aide de son dispositif électronique, modifie les sons. En plus des sons acoustiques de l’orgue sont ajoutés des bruits purement électroniques, qui rappellent des grincements de métal, des cloches et des sirènes.

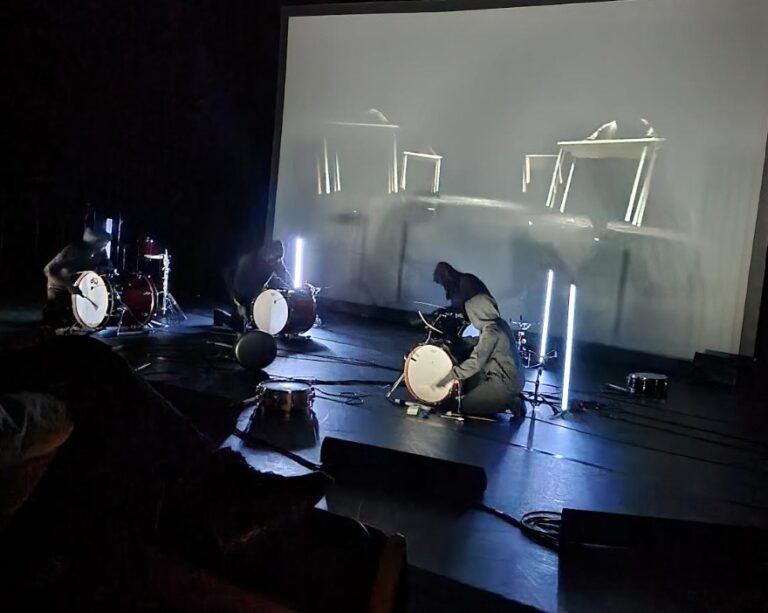

Le lieu apporte beaucoup à l’appréciation de l’œuvre. Chose certaine, les conditions d’écoute dans lesquelles était plongé le public sont rares. Comme c’est la coutume dans les concerts d’orgue, le public ne voit pas les instrumentistes. On pouvait donc admirer l’architecture de l’église, qui était plongée dans la pénombre. Par la réverbération du son sur la pierre, on venait à avoir l’impression que le son de l’orgue venait de partout et nous entourait. L’effet est saisissant, un peu inquiétant même, mais on se laisse très volontiers transporter et émouvoir.

Les différentes sections de l’œuvre, d’intensité variable, s’enchaînent presque imperceptiblement pour peindre autant d’images. La musique créée est très évocatrice. Par moments, on se croirait sous l’eau, et tantôt on a l’impression de se trouver dans une forêt scintillante. Et bien sûr, le vent n’est jamais bien loin.

L’être contre le vent est une œuvre touchante, troublante même, qui nous transporte et nous englobe. Malgré quelques longueurs dans les accords répétés, le public est en constant mouvement à travers l’œuvre et les sonorités changeantes. Une belle réussite!

Pour connaître les prochains événements présentés par Le Vivier, c’est ICI!