À quelques jours de la fête nationale du Québec, c’est l’avenir de la chanson d’expression française nord-américaine qui a déployé sa superbe hier soir au MTELUS avec le super trio Le Roy, la Rose et le Lou(p).

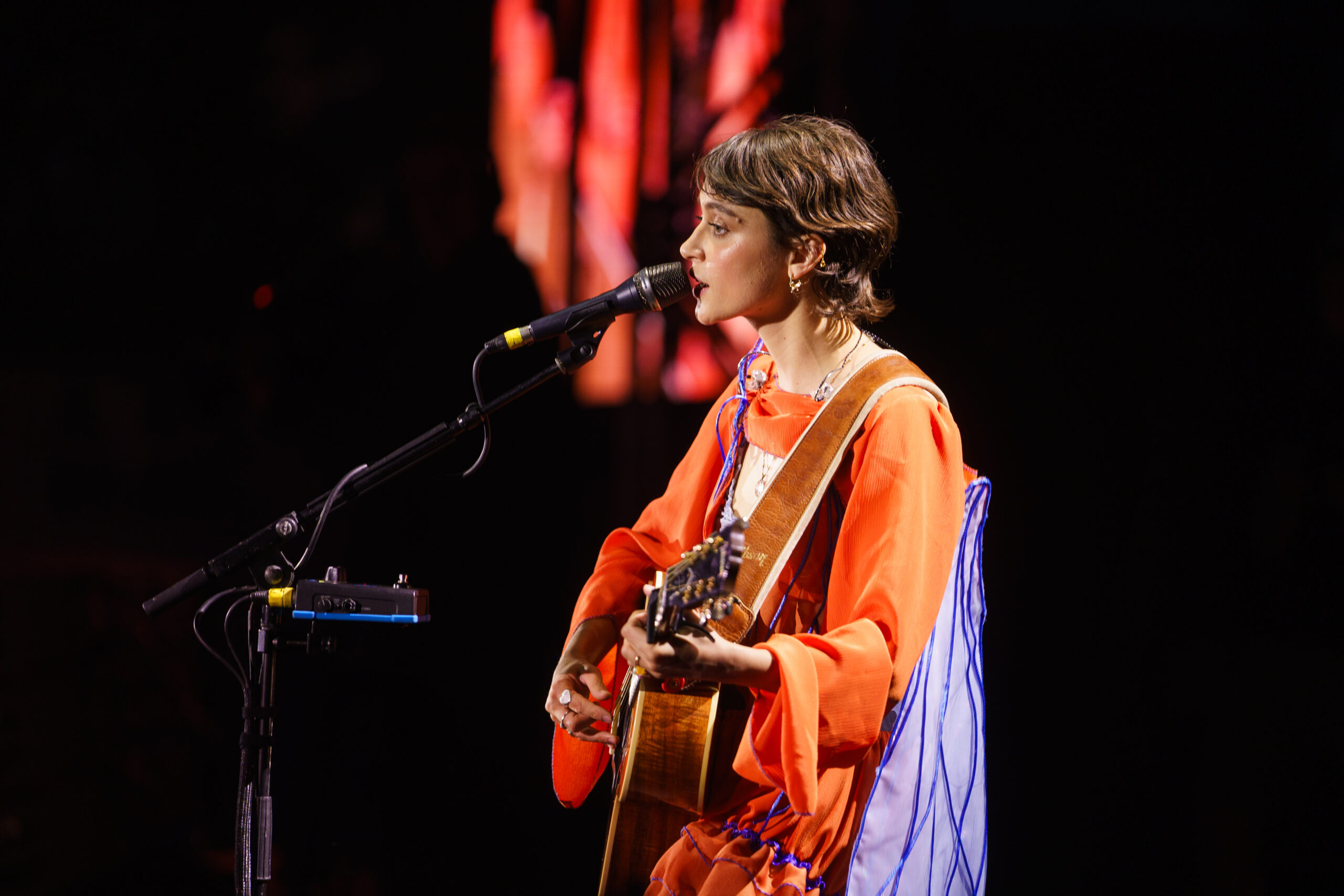

Après une première partie assurée par la courageuse Arielle Soucy et ses deux acolytes – hélas, quasiment inaudible du fond de la salle pendant les premières chansons –, c’est dans un ancien Métropolis chargé à bloc que s’est levé le rideau devant les trois récipiendaires du prix Félix-Leclerc de la chanson que sont Ariane Roy (révélation de l’année à l’Adisq 2022), Thierry Larose (deux fois finaliste du prix Polaris) et Lou-Adriane Cassidy (« coup de cœur » de l’Académie Charles-Cros en 2020).

Chacun assis sur un tabouret et guitare acoustique en mains – Le Roy au milieu, le Lou(p) à sa gauche et la Rose à sa droite –, les trois complices de 26 ans ont à tour de rôle interprété des chansons de leur répertoire dans une harmonie de voix qui n’était pas sans rappeler un célèbre quatuor anglais de Liverpool…

Le garçon du trio arborait d’ailleurs une veste sortie tout droit de l’époque Sgt. Pepper’s, l’un des nombreux clins d’œil souriants pour l’observateur quinqua qui écrit ses lignes.

À l’image du titre de ce happening triomphant, créé en 2022, qui fait référence au spectacle-culte J’ai vu le loup, le renard et le lion lequel avait réuni Robert Charlebois, Félix Leclerc et Gilles Vigneault à la Superfrancofête de Québec en août 1974.

Cependant, et contrairement à cette épique époque, il y a cette fois deux filles en tête d’affiche, dont les textes et refrains accrocheurs dégoupillent allègrement des thématiques intemporelles, comme le doute et l’insécurité, mais aussi une certaine confiance rebelle et un esprit frondeur mêlé de sensualité rock et de fougue déjantée.

Si Ariane fait penser à PJ Harvey, Lou – qui se démunit davantage de ses guitares que ses acolytes –, exulte, sautille, virevolte et se démène sur scène d’une façon qui ne déplairait pas à un Iggy Pop ou une Muriel Moreno (Niagara).

Parlant de refrains accrocheurs et de changement d’époque, il était réjouissant de constater qu’au parterre, pendant le rappel, des jeunes hommes chantaient à tue-tête un refrain de Fille à porter (“ voudrais me croire amoureuse/Je ne serais plus une fille à portée de main”), juste après la touchante interprétation du tube « Ça va, ça va » par le Lou (p).

Avec une dizaine de musiciens sur scène, des allers-retours entre indie pop, folk et chansons ponctuées de solos de guitare pinkfloydesques, de passes musicales à la Pearl Jam et autres refrains à la Niagara, le spectacle s’est terminé par la remise du prix Félix-Leclerc de la chanson 2024 à Lou-Adriane Cassidy.

C’est une jeunesse ravie, enthousiaste et émue qui a quitté la vénérable salle de la rue Sainte-Catherine sous le regard d’un membre de la génération X, à la fois nostalgique et rassuré quant à la pérennité de la culture musicale d’ici en cette ère de postmodernité.