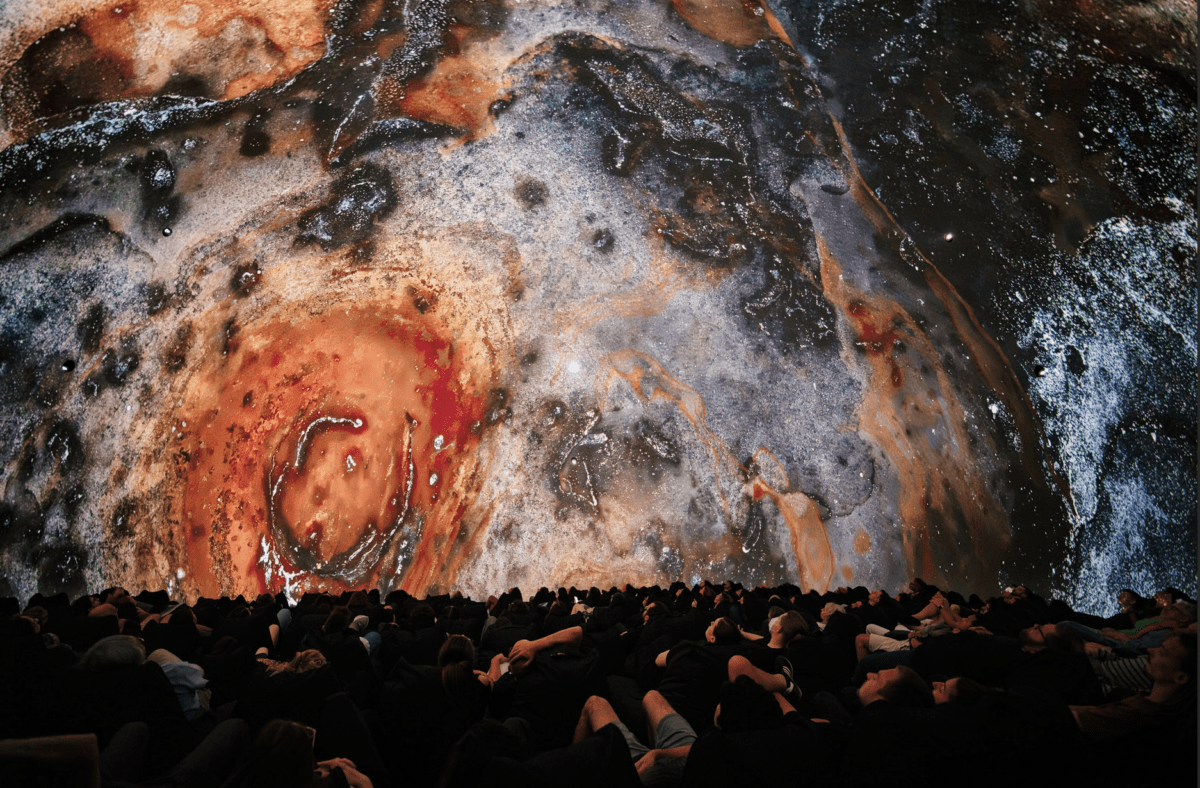

Le premier événement Satosphère de MUTEK 2023 est un programme double, avec les projets audiovisuels Metaract et Iwakura. Le premier est, selon le site web du festival, « une exploration de la dualité entre l’analogique et le numérique », et le second, « un voyage surnaturel pour redécouvrir la transcendance de la nature ». Voici nos impressions.

Crédits photo : Ash KG

Metaract

Metaract est la première des deux présentations, créée par les artistes japonais Manami Sakamoto et Yuri Urano. C’est un film immersif concentré sur la nature qui, dans le cadre de la SAT, s’interroge certainement sur les relations entre le monde naturel et technologique.

D’une particule de poussière dans le néant, à une goutte d’eau dans une rivière qui gèle, à un morceau de terre dans une forêt, on semble nous faire passer à travers tous les états de la matière, comme si nous les vivions à la première personne. Les choses bougent lentement, même si on a l’impression de traverser des distances temporelles à l’échelle de l’univers en quelque 20 minutes. Qui plus est, le ton explorateur mais tout de même pudique de cette représentation assez abstraite de la nature n’est pas sans rappeler la lentille curieuse et avide envers la nature dans les films de Terrence Malick, je pense surtout à The Tree of Life et à son récent documentaire Voyage of Time.

La musique reste assez sobre, des nappes ambient qui nous placent dans un espace sans début ni fin, avec quelques sons de cloche et carillons lointains ici et là. L’image qui revient le plus souvent est celle de milliers de petits points flottants dans le néant, qui peuvent autant être infiniment petits ou grands. Il n’y a pas vraiment d’échelle de référence ici, mais même le petit paraît immense lorsque assis, la tête levée, sous le dôme de la satosphère.

À la fin du film, alors que des coups de basse fréquence imitent un coeur bien vivant, les milliers de points colorés se dotent d’une intelligence et forment des arbres, avant d’éclore, de retomber dans un chaos galactique, et finalement, de revenir en tant qu’arbres, leur forme finale. Du moins, pour le moment.

Iwakura

Cette deuxième présentation, par les artistes Kazuka Naya, Ali Mahmut Demirel et Maurice Jones, est plus abstraite, plus bizarre, plus préoccupante et surtout, plus psychédélique.

Né de ce qui paraît être une obsession pour la géologie, le voyage d’Iwakura commence en arpentant lentement, et de très près, des parois de grottes variées, qui se fondent l’une dans l’autre. La musique ici est sombre, ténébreuse, calcifiée. On se croirait plongé dans une recherche minutieuse, sinon un peu fantasmatique, d’un fossile, d’un secret quelconque taillé dans le roc. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Le voyage doit nous emmener bien plus loin, dans les limbes de la forme, et nous ne sommes pas certains d’en revenir.

Au fil des images, les entités rocheuses, maintenant solitaires dans le néant, se succèdent, et leur mouvement devient de plus en plus surnaturel: elles se retournent en elles-mêmes, s’ouvrent vers nous en un tunnel qui s’écrase et s’allonge à l’infini, se creusent et se déploient en même temps par excroissances géométriques, symétriques, alors qu’on oublie la musique et que toute notre attention est piégée par ce trou noir géologique.

Finalement, on revient à notre point de départ, avec des parois de rochers, auxquelles se fondent des chutes d’eau et des arbres, alors que la musique monte en intensité, en orchestration, et en sentimentalité. Tout un voyage. A-t-on atteint la transcendance? Le sublime? L’horreur? Un peu des trois, peut-être…