Déjà auréolée d’une certaine légende, la star internationale aux 20 millions d’albums vendus est venue déployer les multiples facettes de son univers « adulte contemporain » dans une salle Wilfrid-Pelletier remplie à craquer. Envoutement.

Dès l’entrée de la salle, le journaliste peu perméable jusque-là au phénomène Norah Jones remarque le kiosque à « merch » : 45 $ le gaminet (t-shirt)! Dans l’assistance, des têtes grises qui arborent ici une effigie de Bob Dylan, là un vieux t-shirt souvenir de Pat Metheny, tandis que plus loin, une dame portant des talons aiguilles, une jupe de cuir et des tatouages tribaux se prend en photo devant une affiche de l’artiste.

Au final, tout le monde y aura trouvé son compte. La progéniture de Ravi Shankar – oui, celui qui a appris le sitar à George Harrison –, et de Sue Jones – une fana de jazz, country et de soul –, se meut d’un style à l’autre dans une fluide cohérence.

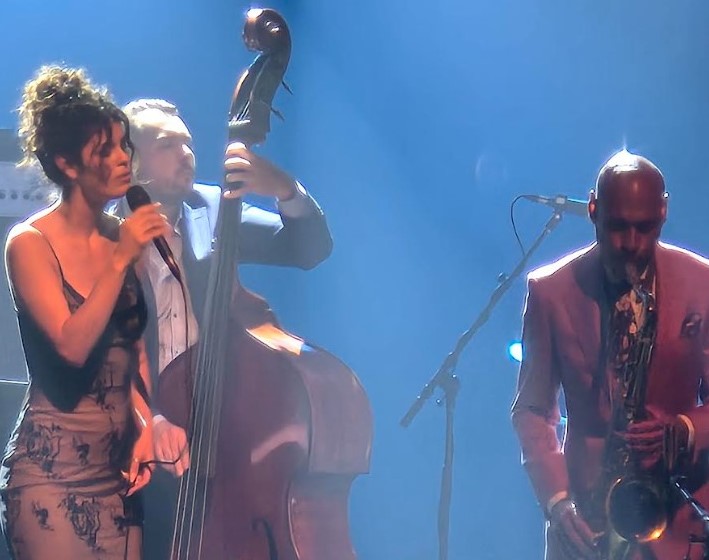

Accompagnée de la guitariste Sasha Dobson et de la claviériste Sami Stevens, la star installée devant un piano blanc entame en ouverture « What Am I to You? », un classique tiré de l’album Feels Like Home (2004).

Ce qui frappe d’emblée, c’est bien sûr sa voix ronde et feutrée, mais aussi la richesse de ses harmonies vocales qui flirteront, à l’occasion, avec une spiritualité atmosphérique transcendante.

Les grands titres de la chanteuse défileront comme autant de perles dans un écrin : « This Life », « Sunrise » ou « Come Away With Me », dont la beauté de l’éclairage violet nous transportera hors du temps dans une boite de jazz crépusculaire.

Entourée également de l’excellent Brian Blade à la batterie (nomination au Grammy Award du meilleur album de jazz instrumental de 2021) et de l’inspiré Josh Lattanzi à la basse, Norah Jones, qui s’accompagne aussi au piano électrique, laisse la part belle à ses complices musicaux. Et, il faut le dire, bien qu’on puisse parfois avoir l’impression d’une certaine mièvrerie, notamment du point de vue textuel, et qu’elle demeure avare d’interventions, quelques mots en français ici et là, Norah Jones, cette première de classe, nous aura fait vivre des moments de grâce musicale et elle aura aussi prouvé qu’elle demeure une pianiste accomplie. Et une guitariste inspirée, notamment en interprétant « Say Goodbye ». Tout cela en dépit de la froideur légendaire de cette salle. D’ailleurs, la vitalité des applaudissements à la fin du spectacle tranchait littéralement avec la trop tiède discipline de l’ensemble.

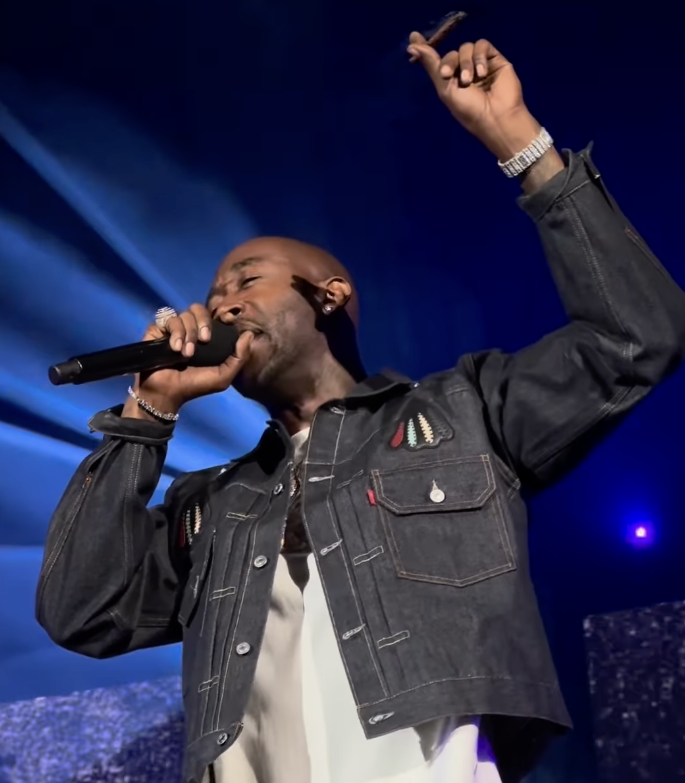

Martha brise la glace

C’est une Martha Wainwright heureuse de terminer dans sa ville la tournée inhérente à son dernier album Love Will Be Reborn (2021), en compagnie de son amie Norah Jones, qu’elle connait depuis 25 ans, qui s’est présentée en première partie. « Nous habitions dans la même maison quand elle a fait son premier disque », souffla-t-elle au début de sa prestation qui dura 45 minutes. Bon choix que d’inviter en ouverture la gypsie chic au folk mâtiné de whisky.

Parmi les moments forts de cette participation brute et énergique, notons une reprise brelienne de « L’accordéoniste » de Piaf. Acclamation nourrie. Une reprise au piano de « Dinner at Eight », d’une chanson de son frère, qu’elle n’a plus besoin de nommer, « qu’elle aurait aimé avoir écrite » (signalons qu’elle sait utiliser le participe passé, contrairement à pléthore de ses collègues francophones…). Sans oublier « Falaise de Malaise », sa « seule chanson qu’elle a composée au piano et la seule écrite en français ».

Tour de chant nickel pour celle qui lève souvent la jambe gauche comme pour provoquer les mauvais esprits pendant sa prestation qui aurait pu plaire à une certaine Janis, dont on pouvait parfois percevoir l’influence.

Hélas, pas de rappel comme c’est souvent le cas en première partie.

En quittant les lieux, on se dit que si les Beatles étaient les bons garçons et les Stones les mauvais garnements, nous pouvons dire qu’à Wilfrid-Pelletier hier, c’est Martha qui était dans l’équipe des seconds et Norah dans celle des premiers.

crédit photo: Pierre Montminy